【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 技術(shù)前沿】 北京時(shí)間11月29日,中科院光電技術(shù)研究所宣布國(guó)家重大科研裝備研制項(xiàng)目“超分辨光刻裝備研制”通過(guò)驗(yàn)收,成為全球首臺(tái)用紫外光源實(shí)現(xiàn)的22納米分辨率的光刻機(jī)。

中國(guó)科研機(jī)構(gòu)研制新型光刻機(jī)(圖自網(wǎng)絡(luò),侵刪)據(jù)中國(guó)《科技日?qǐng)?bào)》報(bào)道,中科院光電技術(shù)研究所項(xiàng)目副總師胡松透露,新驗(yàn)收的光刻機(jī),使用了365納米紫外光的汞燈,一只費(fèi)用僅為數(shù)萬(wàn)元,而光刻機(jī)整機(jī)價(jià)格在百萬(wàn)元至千萬(wàn)元級(jí)。

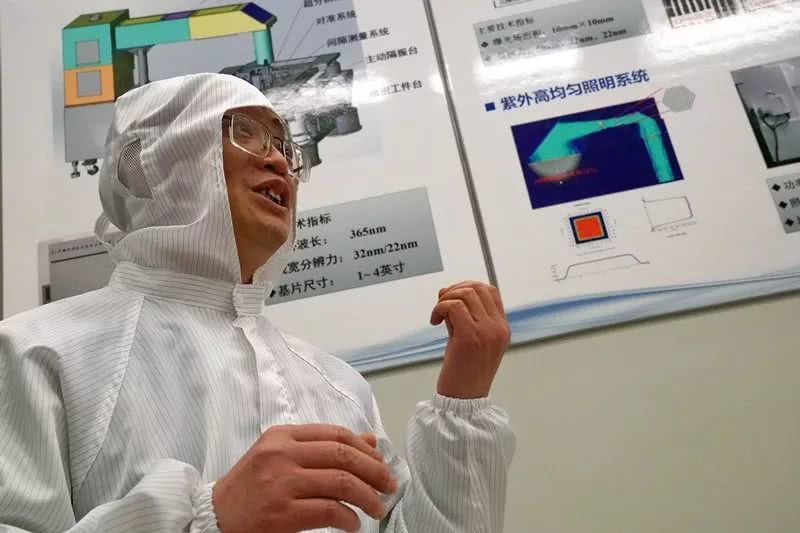

項(xiàng)目副總設(shè)計(jì)師胡松研究員介紹超分辨光刻裝備研制項(xiàng)目攻關(guān)情況(圖自網(wǎng)絡(luò),侵刪)胡松還說(shuō),中科院光電技術(shù)研究所研制的光刻機(jī)加工能力介于深紫外級(jí)和極紫外級(jí)之間,“讓很多用戶大喜過(guò)望”。

全新路線,完美避開國(guó)外廠商專利

光刻機(jī)是集成電路制造業(yè)的核心角色。光刻機(jī)相當(dāng)于一臺(tái)投影儀,將精細(xì)的線條圖案投射于感光平板,光就是一把雕刻刀。但線條精細(xì)程度有極限——不能低于光波長(zhǎng)的一半。“光太胖,門縫太窄,光就過(guò)不去了。”參與研究的科學(xué)家楊勇告訴記者。

目前,使用深紫外光源的光刻機(jī)是主流,成像分辨力極限為34納米,分辨率進(jìn)一步提高要用多重曝光等技術(shù),很昂貴。

光刻機(jī)巨頭荷蘭ASML公司壟斷了尖端集成電路光刻機(jī),加工極限為7納米。ASML的EUV光刻機(jī)使用的13.5納米的極紫外光源,價(jià)格高達(dá)3,000萬(wàn)元,還要在真空下使用。

2003年中科院光電所開始研究一種新辦法:金屬和非金屬薄膜貼合,交界面會(huì)有無(wú)序的電子;光線照射金屬膜,使這些電子有序振動(dòng),產(chǎn)生波長(zhǎng)短得多的電磁波,可用于光刻。如此一來(lái),“寬刀”就變成了“窄刀”。

胡松表示,該光刻機(jī)在365納米波長(zhǎng)光源下,單次曝光最高線寬分辨率達(dá)到22納米,,相當(dāng)于1/17波長(zhǎng)。項(xiàng)目在原理上突破分辨力衍射極限,建立了一條高分辨、大面積的納米光刻裝備研發(fā)新路線,具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),為超材料/超表面、第三代光學(xué)器件、廣義芯片等變革性領(lǐng)域的跨越式發(fā)展提供了制造工具。擅長(zhǎng)加工一系列納米功能器件,包括大口徑薄膜鏡、超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器、切倫科夫輻射器件、生化傳感芯片和超表面成像器件。

報(bào)道稱,中科院光電技術(shù)研究所目前已掌握超分辨光刻鏡頭、精密間隙檢測(cè)、納米級(jí)定位精度工件臺(tái)、高深寬比刻蝕和多重圖形配套光刻工藝等核心專利,“技術(shù)完全自主可控,在超分辨成像光刻領(lǐng)域國(guó)際領(lǐng)先”。

ASML設(shè)備仍占主流,國(guó)產(chǎn)仍需努力

在此之前,2002年成立的上海微電子已經(jīng)率先研發(fā)出了90nm制程的光刻機(jī),現(xiàn)在中國(guó)科學(xué)院光電技術(shù)研究所研發(fā)的22nm光刻機(jī)已經(jīng)通過(guò)驗(yàn)收,可以說(shuō)實(shí)現(xiàn)了跨越級(jí)的進(jìn)步。據(jù)了解,這種超分辨光刻裝備制造的相關(guān)器件已在中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第八研究院、電子科技大學(xué)、四川大學(xué)華西醫(yī)院、中科院微系統(tǒng)所等多家科研院所和高校的重大研究任務(wù)中得到應(yīng)用。

雖然中國(guó)科研機(jī)構(gòu)研發(fā)出新型光刻機(jī),但荷蘭ASML公司研制的光刻機(jī)仍是中國(guó)客戶的首選。今年的5月底,據(jù)荷蘭媒體報(bào)道,中國(guó)芯片巨頭“長(zhǎng)江存儲(chǔ)”從ASML訂購(gòu)的價(jià)值7,200萬(wàn)美元的光刻機(jī)運(yùn)抵湖北武漢。

另日本媒體報(bào)道,中國(guó)另一家芯片制造企業(yè)中芯國(guó)際也向ASML公司訂購(gòu)一臺(tái)價(jià)值1.2億美元的光刻機(jī),預(yù)計(jì)將在2019年交貨。

繼中興通訊、福建晉華后,據(jù)報(bào)道,美國(guó)考慮制裁中國(guó)監(jiān)控設(shè)備巨頭海康威視,切斷芯片供應(yīng)。而這會(huì)促使中國(guó)加快應(yīng)用國(guó)產(chǎn)裝備的步伐。

網(wǎng)站客服

網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)

粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)