【中國傳動網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】 城市軌道交通建設(shè)以地鐵為重心,上、北、廣、深城軌交密度最大

截至2017年末,中國內(nèi)地城市軌道交通并投入運(yùn)營開通線路共165條,運(yùn)營線路長度達(dá)到5033公里。其中,地鐵3884公里,占比77.2%;其他制式城軌交通運(yùn)營線路長度約1149公里,占比22.8%。

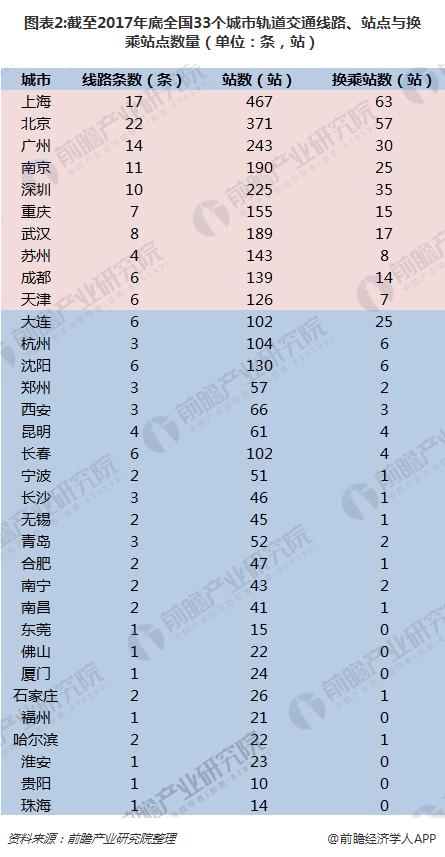

截至2017年末,在全國開通軌道交通的城市中,北京城軌交線路最多,達(dá)22條,而上海城軌交站數(shù)與換乘站數(shù)最多,分別為467站和63站。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國城市軌道交通行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,截至2017年末,全國軌道交通線路平均運(yùn)營里程長度為28km,單軌平均運(yùn)營里程達(dá)到42.1km,輕軌平均運(yùn)營里程達(dá)36.6km,地鐵平均運(yùn)營里程在30.6km左右;而磁懸浮、有軌電車和APM(無人駕駛系統(tǒng)制式軌道交通)平均運(yùn)營歷程較短。

數(shù)據(jù)顯示,截至2017年末,上海、北京、深圳、廣州和南京等五座城市軌道交通密度最大,分別為0.5km/km2、0.43km/km2、0.34km/km2、0.28km/km2和0.27km/km2;同時武漢、大連的城軌交密度也在0.2km/km2以上。

城軌交規(guī)模化、網(wǎng)絡(luò)化初現(xiàn),將朝著制式多樣化、裝備智能化行進(jìn)

城市軌道交通行業(yè)的快速發(fā)展離不開裝備的有力支撐,黨中央國務(wù)院一直高度軌道交通裝備產(chǎn)業(yè),將先進(jìn)軌道交通裝備列為了中國制造2025的十大重點(diǎn)領(lǐng)域,加快突破發(fā)展。過去的十多年,中國經(jīng)歷了大規(guī)模、快速的鐵路與城市軌道交通發(fā)展進(jìn)程,近年來中國城市軌道交通正在向著規(guī)模化、結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)化、制式多樣化、裝備智能化方向發(fā)展。

當(dāng)前,在全國各中心城市以及各城市群之間通過高速鐵路網(wǎng)絡(luò)連接,多層級、大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)化軌道交通系統(tǒng)正在中國快速建立。如在超大城市、特大城市的中心區(qū)域采用大運(yùn)量的地鐵;在中心城區(qū)與衛(wèi)星城之間、衛(wèi)星城相互之間以及郊區(qū)和旅游區(qū)采用中運(yùn)量的單軌、磁懸浮和現(xiàn)代有軌電車等制式;在城市群中的中心城市與衛(wèi)星城之間以及各衛(wèi)星城之間,采用市域鐵路及城際鐵路等。

同時,近兩年中運(yùn)量軌道交通系統(tǒng)的制式多樣化成為新的趨勢,涌現(xiàn)出了“云軌”、“智軌”、“空軌”、“中低速磁浮”等多種新的軌道交通制式,并且出現(xiàn)多家新進(jìn)入軌道交通領(lǐng)域的參與者,比如汽車供應(yīng)商比亞迪在2017年以新型跨坐式單軌——“云軌”強(qiáng)勢進(jìn)入軌道交通市場,并且取得多個城市訂單。

另外,中國軌道交通領(lǐng)域也正在迎來一波信息化智能化的浪潮,除了傳統(tǒng)的參與者比如中興、華為等在通信領(lǐng)域的更新?lián)Q代之外,阿里巴巴(支付寶)、百度、騰訊等網(wǎng)絡(luò)科技公司憑借其大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)金融方面的優(yōu)勢,積極進(jìn)入軌道交通領(lǐng)域,手機(jī)掃描支付、人臉識別等新技術(shù)已經(jīng)開始在國內(nèi)多個城市迅速鋪開,這些高科技企業(yè)對軌道交通行業(yè)的顛覆和重塑,使軌道交通的前景不可限量。

尤其值得注意的是在裝備領(lǐng)域,從2015年起,工信部牽頭開展了首臺套重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制的試點(diǎn)工作。將軌道交通裝備納入首臺套重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用指導(dǎo)目錄,由保險(xiǎn)公司針對裝備特殊風(fēng)險(xiǎn)制定綜合險(xiǎn)。目前,對軌道交通信號系統(tǒng)、實(shí)時視頻監(jiān)控系統(tǒng)、有軌電車、磁浮綜合軌道檢測車等多個軌道交通項(xiàng)目予以支持。而按照中國制造2025的五大工程的部署,組織實(shí)施了智能制造專項(xiàng),針對裝備工業(yè)消費(fèi)品工業(yè)等傳統(tǒng)制造業(yè)推進(jìn)智能化改造,推廣數(shù)字化技術(shù)、系統(tǒng)集成技術(shù)、智能制造成套裝備開展新模式試點(diǎn)示范,提高傳統(tǒng)制造業(yè)設(shè)計(jì)、制造、工藝、管理的水平,推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)化的轉(zhuǎn)變。

截止目前,我國軌道交通裝備制造業(yè)已經(jīng)形成了配套完整、規(guī)模經(jīng)營的集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)和服務(wù)于一體的軌道交通裝備體系,取得可喜的發(fā)展成效。但是,我國與世界先進(jìn)技術(shù)在某些方面還存在差距。比如基礎(chǔ)技術(shù)的研發(fā)仍需加強(qiáng),產(chǎn)品性能與可靠性亟待提高,關(guān)鍵系統(tǒng)和零部件有待突破,中國的軌道交通發(fā)展還需要進(jìn)一步深化國際合作,圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈。目前我國經(jīng)濟(jì)正處于由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)換增長動能的攻關(guān)期,下一步國家有關(guān)部門將把提高軌道交通裝備供給體系質(zhì)量作為主攻方向,合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局,進(jìn)一步推動建設(shè)軌道交通裝備創(chuàng)新中心,不斷提高裝備的綠色化、智能化、服務(wù)化水平。

網(wǎng)站客服

網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號

粵公網(wǎng)安備 44030402000946號