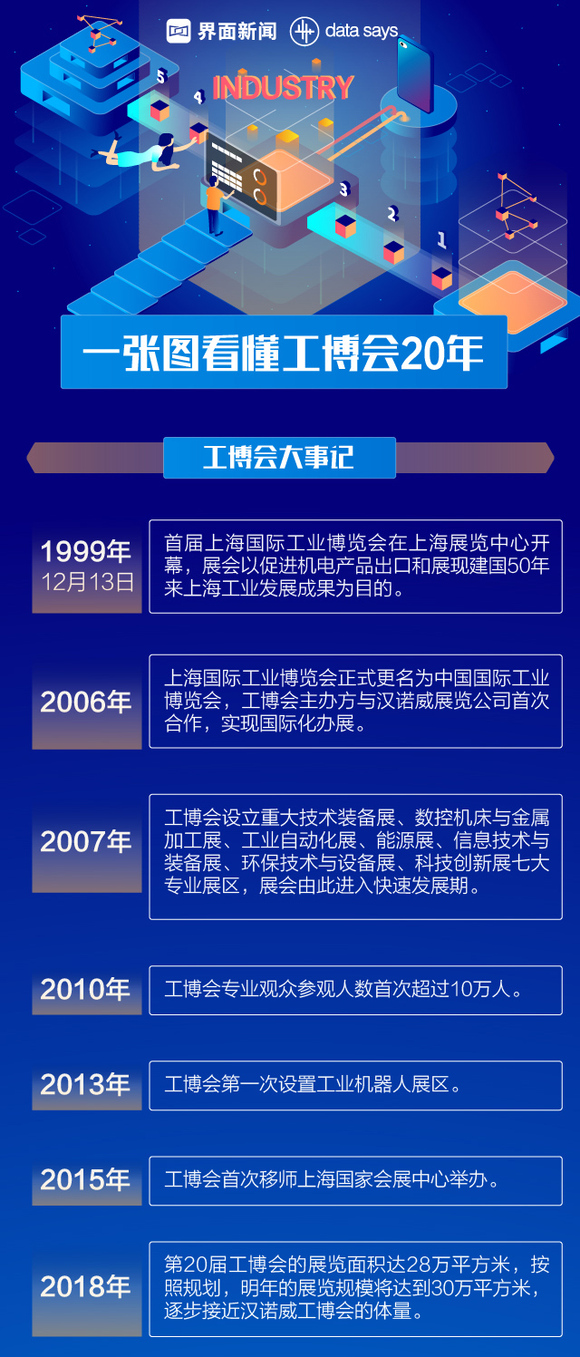

【中國傳動網(wǎng) 展會新聞】 1999年5月底,上海外經(jīng)貿(mào)商務(wù)展覽公司總經(jīng)理助理蔣樹元接到一項任務(wù),被派往新成立的上海國際工業(yè)博覽會(下稱上海工博會)組委會,籌備年底開幕的首屆展會。

每年春季,上海都會舉辦一年一度的華東進出口商品交易會,主旨是為促進紡織服裝、工藝品出口,到1999年已是第九屆。受此啟發(fā),當時的上海市副市長蔣以任,聽取了外貿(mào)和工業(yè)部門負責人的建議后,把這個想法提交到上海市政府層面討論,能否設(shè)立一個以工業(yè)品為主題的展覽,促進本地機械、電氣設(shè)備等機電產(chǎn)品的出口。

上海工博會就此立項,并成為中國國際工業(yè)博覽會(下稱中國工博會)的前身。

1999年,恰逢建國50周年,展會因此增加了另一項使命,展現(xiàn)半個世紀以來上海在工業(yè)方面的成果。

上海工博會籌備組從市政府各委辦抽調(diào)了約二、三十人,來籌辦首屆展會。作為少數(shù)幾個有辦展經(jīng)驗的團隊成員之一,與共和國同齡的蔣樹元負責起草這次展會方案。他也自此與工博會結(jié)緣,親歷了其后的20年變遷。

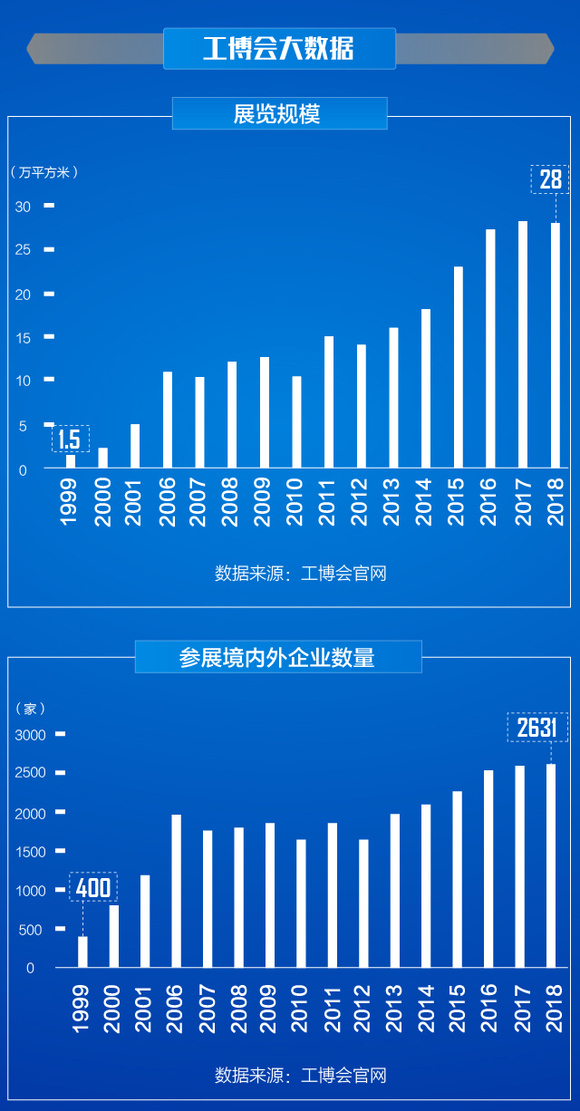

第一屆上海工博會在當年12月13日開幕,展覽面積1.5萬平方米,400多家企業(yè)參與了這次展會。因為是出口導向型展會,參展商全部是國內(nèi)本土企業(yè),其中九成是上海的地方國企。

由于有政府提供的補貼,參展企業(yè)幾乎不用額外花費,參展熱情很高,各家都拿出了招牌產(chǎn)品亮相。展會未分設(shè)不同展區(qū),展品顯得五花八門,既包括臺式電腦,也有國產(chǎn)桑塔納轎車。

第二年的展會延續(xù)了第一屆的熱鬧場景,參展企業(yè)數(shù)量翻了一倍。但從第三屆開始,蔣樹元明顯感覺到,參展企業(yè)熱情不再,招展難度變得越來越大。

“國內(nèi)的工業(yè)產(chǎn)品更新?lián)Q代慢,每年參展就意味著要拿出新產(chǎn)品,這讓無米下鍋的企業(yè)很是頭疼。”他總結(jié),上海工博會原本以鼓勵機電產(chǎn)品出口為目的,但當時國貨的技術(shù)層次低,大部分不具備出口能力。展覽會參觀者中,只有不到5%是外商,企業(yè)參展達不到預期效果。

到了2004年第六屆展會舉辦時,有領(lǐng)導找到蔣樹元,讓他談?wù)劰げ酉聛碓撛趺崔k。“工博會成果展的味道太重,展出內(nèi)容也不專業(yè),如果不改革,必然是死路一條。”這位展覽行業(yè)的老兵回答說。

2005年,工博會組委會向外經(jīng)貿(mào)部和國務(wù)院提交報告,希望將上海工博會更名為中國工博會,以提升展覽會的檔次,這一申請很快得到了批復。

同時,組委會也與漢諾威公司協(xié)商聯(lián)合辦展,這家德國企業(yè)每年4月都在歐洲舉辦漢諾威工業(yè)展,這項創(chuàng)始于1947年的展會是全球最大的工業(yè)類展覽。2006年起,二者開始合作,工博會引入了漢諾威公司在中國的三場展會——工業(yè)自動化、機床和金屬加工以及電力電工展,并在以后成為工博會頗具分量的專業(yè)子展。

工博會項目公司副總經(jīng)理姚春瑜在此期間參與工博會項目。他向界面新聞記者回憶,工博會在遭遇辦展困境后,組委會逐漸意識到,當時領(lǐng)先的工業(yè)技術(shù)依然在國外,工博會光打國內(nèi)牌是不夠的,需要引入國際合作。

此前的幾屆工博會上,只有少數(shù)外資公司參與展出。最近十多年,“改頭換面”的工博會再也不是原來那個以出口為導向的展會了,海外企業(yè)的比例迅速提升到30%左右,外資展商數(shù)量也增加至3000多家。

2007年成為工博會的一道分水嶺。借助著“專業(yè)化”、“國際化”等新的辦展方針,這項展覽進入快速發(fā)展期,吸引到了越來越多的參展企業(yè)。2007年,工博會的展覽規(guī)模為10.4萬平方米,而今年觀瀾規(guī)模已翻了近三倍,專業(yè)觀眾的數(shù)量也將翻番。

中國制造業(yè)的快速崛起與此直接相關(guān)。在躋身全球工廠的過程中,國內(nèi)制造業(yè)設(shè)備升級、提高效能的需求被大量催生。亟需補上工業(yè)自動化這一課的中國制造業(yè),成為海外及國內(nèi)廠商所瞄準的目標客戶。

工博會子展之一,工業(yè)自動化展首次舉辦時,展出規(guī)模約為1萬平方米,2017年,展出規(guī)模已超過了5萬平方米。這項專業(yè)子展舉辦的第八年,還衍生出了工博會的新展項工業(yè)機器人展。

這一年,中國問鼎全球最大工業(yè)機器人市場的位置,年銷量創(chuàng)紀錄地達到3.6萬臺。

原來工業(yè)機器人產(chǎn)品都集中在工博會的工業(yè)自動化展亮相。上海發(fā)那科機器人公司負責人向姚春瑜提出,如果工博會能專門設(shè)置工業(yè)機器人展,發(fā)那科會考慮從原有的工業(yè)自動化展轉(zhuǎn)移到新的展區(qū),并且擴大展出面積,展示公司全系列的機器人產(chǎn)品。

作為機器人“四大家族”之一,發(fā)那科在全球機器人行業(yè)享有盛名,上海發(fā)那科是該公司在中國設(shè)立的中日合資企業(yè)。這項建議很快被采納,2013年的工博會就單獨設(shè)置了工業(yè)機器人展,吸引了百余家參展商。

隨后五年,“機器人換人”的熱潮延續(xù),中國工業(yè)機器人銷量連續(xù)創(chuàng)下新高。機器人展的規(guī)模也跟著擴容,今年的展出面積將是首屆的五倍。同為“四大家族”成員的安川電機,還曾把工博會稱為國內(nèi)最有分量的工業(yè)機器人展覽。

見證中國工博會20年變遷的蔣樹元,目睹到了這一競技舞臺上本土制造業(yè)技術(shù)的進步。他早年曾拜訪過一家知名外企,剛提出讓對方參展工博會的邀請,就被斷然拒絕。對方告訴蔣樹元,“我們的品牌如雷貫耳,全世界沒有國家不知道,至于(自動化)產(chǎn)品中國需要就買我的,沒有第二家。”

對方“皇帝女兒不愁嫁”的姿態(tài)讓蔣樹元心里很不是滋味,但他也不得不承認這個事實,那時候國內(nèi)從事工業(yè)自動化的企業(yè)還很少,而且與國外公司相比差距明顯。但隨著時間推移,中外企業(yè)的技術(shù)差距開始縮小,讓這家外國企業(yè)有了危機感,近些年在工博會持續(xù)參展。

姚春瑜也觀察到了類似的變化。前些年,國際展商會把兩年前漢諾威工博會上展出過的“新產(chǎn)品”拿到中國,而現(xiàn)在它們更傾向于將新產(chǎn)品盡快在當年的工博會上亮相。今年的工博會上將首發(fā)近300項最新技術(shù)與產(chǎn)品,其中部分為全球首次發(fā)布。

這也暗合了工博會的目標。它意圖與當今世界最大的工業(yè)展媲美,形成“西有漢諾威工博會,東有中國工博會”的格局。按照規(guī)劃,中國工博會明年的展覽規(guī)模就將達到30萬平方米,逐步接近漢諾威最高40萬平方米的體量。

但姚春瑜清醒的認識到,盡管工博會從規(guī)模上越來越接近漢諾威,不過就技術(shù)水平、輻射范圍而言,有著七十多年歷史的漢諾威展會依然表現(xiàn)強勁。這在相當程度上也代表著中國制造業(yè)和歐美的差距。

網(wǎng)站客服

網(wǎng)站客服 粵公網(wǎng)安備 44030402000946號

粵公網(wǎng)安備 44030402000946號